インド存亡を賭けた熾烈なる戦い/映画『マニカルニカ ジャーンシーの女王』

■マニカルニカ ジャーンシーの女王 (監督:ラーダ・クリシュナ・ジャガルラームディ 2019年インド映画)

■憂国の王妃、マニカルニカ

大英帝国の植民地政策にあえぐ19世紀半ばのインドを舞台に、暴虐なる支配に反旗を翻し、国家のため国民のため自らが戦いの先陣を切った実在の人物、 マニカルニカ王妃の数奇な運命を描いた歴史大作がこの『マニカルニカ ジャーンシーの女王』です。

主人公となるマニカルニカ王妃/ラクシュミー・バーイーを名作『クイーン 旅立つ私のハネムーン(Queen)』のカンガナー・ラーナーウトが演じ、『ガッパル再び(Gabbar Is Back)』のラーダ・クリシュナ・ジャガルラームディが監督を務めます。また、一部のシーンはカンガナー・ラーナーウト自らが監督しています(クリシュナ監督の途中降板があった模様)。脚本は『バーフバリ』シリーズ、『バジュランギおじさんと小さな迷子』のK. V. ヴィジャエーンドラ・プラサード。

【物語】ヴァラナシで生を受けたマニカルニカは剣術、馬術に秀でた活発な女性だった。彼女はジャーンシー藩王国の王ガンガーダル・ラーオ(ジーシュ・セーングプタ)とめでたく婚姻を迎えるが、生まれたばかりの王子と藩王が相次いで亡くなるという悲劇に見舞われる。マニカルニカは自らが摂政となり国を治めることを誓うが、東インド会社は法律を盾にジャーンシー藩王国の接収に乗り出し、王国を暴力的に征服してしまう。かねてから東インド会社の暴政に辛酸を舐めていたマニカルニカは、インドとその人民のため、徹底抗戦に打って出ることになる。しかし狡猾なる大英帝国の走狗との戦いは、絶望的な殲滅戦へと雪崩れ込んでゆくのだった。

■熾烈極まりない戦闘とマニカルニカの崇高なる生

まず作品の見所となるのは、マニカルニカの率いる軍と大英帝国軍との壮絶な戦いの描写となるでしょう。膨大な兵士と物資に恵まれた大英帝国軍に対し、マニカルニカ軍は兵士も物資も乏しく、大英帝国に支配された周辺藩主国は援軍を差し伸べようともしません。この状況の中で国家存亡の悲願だけを頼りに、マニカルニカは様々な戦略に打って出るのです。戦いは攻城戦、騎馬戦、白兵戦と怒涛の如く描き尽くされ、夥しい死が画面を覆い尽くすこととなります。

もうひとつは国家と民を思うマニカルニカの崇高なる生の在り方でしょう。彼女は私人であることを既に捨て去り、ジャーンシー藩王国、さらにインドのため、身を挺して戦いへと赴くのです。彼女のこのどこまでも熱い願いが、物語をとてつもないテンションへと高めます。その戦いは凄惨を極め、あたかも鬼神が乗り移ったかのようにすら見えます。夫である藩王が死去し寡婦となった時彼女は、本来なら隠遁し喪に服すべきところを、それを覆して自らが摂政となると宣言しますが、そこにも彼女の尋常ならぬ決意と堅固な意思を感じることが出来ます。

そんな彼女の生き方からは、女であるから、女であろうとも、といったことを凌駕した、鮮烈なる生の在り方を観る者に提示することでしょう。このマニカルニカを演じるカンガナー・ラーナーウトの圧倒的な演技力と存在感、さらにその凛とした美しさは、この作品の最大の牽引力となっています。

■インド歴史作品としての『マニカルニカ』

さて映画作品として観るとどうでしょう。この物語はインド国民なら誰もが知るというマニカルニカ王妃/ラクシュミー・バーイーを描いたものとなりますが、そういった神格化された部分において、キャラクターの描かれ方そのものは紋切型で平板に感じる部分があります。この紋切型は物語の冒頭の描かれ方とその演出にも露呈し、なんだか古臭いインド映画を見せられているような印象は否めませんでした。

とはいえ、この作品はテーマの在り方からインドのあらゆる階層の鑑賞を前提に製作されていると思われ、そういった部分において徹底的な分かり易さを追及した結果なのではないかと想像できます。また、そういった紋切型の退屈さも、戦いが熾烈を極めだす中盤からは払拭されることになります。東インド会社/大英帝国軍の悪辣な描かれ方もやはり絵に描いたような紋切型ですが、敵役としてはこの程度で十分なのかもしれません。戦闘シーンのCGIは若干見劣りしますが、許容範囲内でしょう。

国家や王国、さらに自らの尊厳を賭け壮絶な戦いが繰り広げられるインド映画としては、最近では『パドマーワト 女神の誕生』、『KESARI/ケサリ 21人の勇者たち』など優れた歴史作品がありますが、この『マニカルニカ ジャーンシーの女王』はその流れを汲む歴史作品と言えるかもしれません。また、東インド会社の悪辣振りからは、古くは『ラガーン』、最近の作品では『Thugs of Hindostan』などを思い出させました。今年も多くのインド映画が日本で公開されるでしょうが、『マニカルニカ ジャーンシーの女王』もまた是非観ておくべきインド映画のひとつでしょう。

■日本版予告編

■本文内で言及したインド映画一覧

俺は痛みを感じない、でも心の熱さは感じるぜ!/映画『燃えよスーリヤ!!』

■燃えよスーリヤ!! (監督:バーサン・バーラー 2018年インド映画)

■痛みを感じないカンフーマン、スーリヤ登場!

「無痛症」という痛みを感じない特異体質の青年がカンフーに目覚め、ひょんなことからとんでもない戦いに巻き込まれちゃう!?という2018年製作のインド映画『燃えよスーリヤ!!』でございます。この作品、観る前は「シンプルでストレートなアクション作品なんだろうな!」程度に思ってたんですが、観終ってみると、どうしてどうしてなかなかに風変わりな作品で、とても楽しませてもらいました。

【物語】「無痛症」に生まれたスーリヤ(アビマニュ・ダサーニー)は、思わぬ怪我をしないよう部屋から出ることを両親から禁じられていたが、そんな孤独な彼の心の支えとなっていたのは夥しい数のカンフー映画ビデオだった。「僕はカンフーマスターになる!」と部屋で一人カンフー修行に勤しむスーリヤはいつしか成長し、外に出ることを許される。そして彼が外で見つけたのはビデオで最も憧れた「片足空手マン」の道場のポスター!そしてそのポスターを貼る謎の美女!意気揚々と道場に赴いたスーリヤだったが、そこで見たのは血を流し倒れる「片足空手マン」だった!?彼の身に何が!?そんなスーリヤに謎の美女のパンチが飛ぶ!?そして物語は斜め上の方向へどこまでも爆走し始める!?

とまあそんな作品なんですが、冒頭の幼少時の部分からあんな事件こんな事件が次々と起こり、粗筋にまとめようとしてもあまりに長くなりそうで、上に書いた【物語】は要約の要約です!さらに中盤からの展開も、さらにあんな事件こんな事件が矢継ぎ早に巻き起こり、簡単にまとめ切らないほど!シンプルにまとめるなら「カンフー青年が悪漢を倒す」、ただそれだけなんですが、「カンフー青年が悪漢を倒す」だけじゃあこの作品の本当の魅力がまるで伝えられないんですよ!

■インド映画新感覚派

まず最初に言えることは、この作品が実に「コミック的」な作品であるということでしょう。主人公スーリヤの「無痛症」という設定もそうですが、それがなぜかカンフーマンになっちゃったり、そんな彼は理由はあるにせよインチキヒーローみたいな変なマスクとコスチュームを着けていたり、そもそもスーリヤの性格がシンプル極まりないコミック的なものだったり、彼の憧れが「片足空手マン」だったり、ヒロインが美人ちゃんで強力なカンフーガールだったり、敵役として登場するのがジャレッド・レト版ジョーカーみたいな陽気なサイコパスだったり、あれやこれやがコミックみたいに奇想天外で、素っ頓狂で、現実離れしてるんですね。

そもそも最初「インドのストレートなアクション映画」という印象だったので南インド映画かな、と思ってたら実はヒンディー映画だし、さらに実際の物語はストレートどころか結構入り込んでいて、なにしろ奇想天外で小ネタが多くてコミック的。これってなんだろう?と思ったんですが、いわゆるインドの新しい世代が作る「新感覚派」な作品てことなんじゃないかな、と思いましたね。ちょっと前なら『デリー・ゲリー(Delhi belly)』(Netflixで公開中)という作品がありましたが、最近なら『盲目のメロディ~インド式殺人狂騒曲~』もその範疇に入るでしょう。「新感覚派」な作品の特徴はドメスティックなインド映画のスタイルから脱し、ポップで無国籍でちょっぴり(インド映画にこだわらない)映画オタクな風味もある作品ってことになるでしょうか。

■カンフー映画への至上の愛

この『燃えよスーリヤ!!』の映画オタク風味は【カンフー映画】への至上の愛です。幼少時からありとあらゆるカンフー映画を観て育ったスーリヤの憧れは何と言ってもブルース・リー。しかもスーリヤは赤いジャージを着ていますが、これはブルース・リーから連想する『死亡遊戯』の黄色いジャージではなく、別の作品で着ていた赤いジャージ、といいますからオタクのこだわりが出まくっているではありませんか。そしてスーリヤの憧れである「片足空手マン」は『片腕ドラゴン』を彷彿させますし、オレはジャッキー・チェン映画は詳しくないのですが、そこからの引用も多いらしいのです。撮影自体、監督が「80年代香港映画と同じ手法で撮影した」と述べているぐらいですから、こんな具合に数々の映画オタク風味から導き出されたこの作品、「インド映画版タランティーノによるカンフー映画」と呼んでもいい程ではないですか。

しかしそういった「カンフー映画オタク的側面」を持ちつつ、映像面では決してアクションのみがクローズアップされているわけではない所がまた不思議な作品なんですよ。色彩感覚や情報量や構成のポップさから、どこかフランスのファンタジー映画を感じさせる部分があるんですね。これはジャン=ピエール・ジュネやミシェル・ゴンドリーやシルヴァン・ショメあたりに顕著な遊び心と妙な情報過多振りとノスタルジックさの目立つシナリオ・撮影・編集・美術のあり方、ということなんですよ。コミック的でカンフー映画オタク的でフランス産ファンタジー映画的でもある、というこのなんでもアリ感と無国籍振り、まさにインド映画の突然変異、新感覚派って気がしますね。

■身体の痛みは感じなくても

なんだか枝葉ばかりゴチャゴチャ書いちゃいましたが、それら様々な要素が加味され、映画として非常に面白く、物語は人間的で、アクションにはエキサイトさせられる作品として仕上がっています。ここには親子の物語と兄弟の物語があり、さらにロマンスがあります。「痛みを感じない」という設定から導き出されるエピソードやスーリヤの格闘における性能も非常に巧く物語に取り込まれていましたね。

主人公スーリヤを演じるアビマニュ・ダサーニーは新人だそうですが引き締まった身体も含め魅力たっぷりで、これからファンが増えそう。ヒロインであるスプリを演じるラーディカー・マダンはアクション未経験なのにも関わらず素晴らしいカンフー技を披露します。スーリヤのお爺ちゃん役マヘーシュ・マーンジュレーカルはヨーロッパ俳優のような渋さ。そして「片足空手マン」と「サイコパス悪漢」はグルシャン・デーバイヤーが一人二役を演じていた、というから後で知ってびっくりしました。

身体の痛みは感じなくても、心の痛み、心の熱さは人より以上に感じるスーリヤの大冒険、『燃えよスーリヤ!!』を是非劇場でご覧になってください。音楽もカッコイイよ!

■本文内で言及した作品の記事

■予告編

■特別ミュージック・クリップ

インドのブラックな殺人コメディ映画『盲目のメロディ~インド式殺人狂騒曲~』

■盲目のメロディ~インド式殺人狂騒曲~ (監督:シュリラーム・ラガバン 2018年インド映画)

盲目のピアニストが関わってしまったある殺人事件。事件を知る彼に犯人たちの魔の手が迫るが……!?という映画『盲目のメロディ~インド式殺人狂騒曲~』。2018年にインドで公開され大ヒット、その驚愕のシナリオと不敵な物語展開は絶賛の嵐で迎えられた。なんでも米映画批評サイトRotton Tomatoesの満足度は100%フレッシュ!なんだそうですよオクサマ。その作品がいよいよ日本公開と聞いて元インド映画好きのオレもワクワクしながら映画館に足を運んだのだが、ワオ!こりゃ評判通りの面白い映画だわ!

物語の主人公は盲目のピアニスト、アーカーシュ(アーユシュマーン・クラーナー)。ある日彼はピアノ演奏をするためインド映画大スターのマンションを訪ねるが、そこではまさに殺人が行われていた!犯人はアーカーシュが盲目であるために目撃されていないと思い込みその場をやり過ごすが、実はアーカーシュは殺人に気付いていたのだ。何も知らないふりをして犯行現場を離れるアーカーシュだが、心は動揺で一杯だった。そして殺人犯はアーカーシュをいぶかしみ、もう一度彼に接近しようと画策するのだ。

この『盲目のメロディ~インド式殺人狂騒曲~』、ジャンルとしては「ブラックな殺人コメディ」といったところか。いわゆる犯罪サスペンスではあるが、「知り過ぎてしまった男と殺人犯との息詰まる攻防」を描いているだけではなく、そこに思いもよらぬ展開を持ち込みツイストを掛けてゆくのだ。そしてその「思いもよらぬ展開」というのが、「どうしてそっちに転がる!?」という素っ頓狂さに満ち溢れているものだから、観ていて思わず「プッ!」と笑えてしまうのである。

このコメディ要素の要因となるのは、殺人犯が冷徹極まりない絶対悪の如き存在ではなく、どこか間が抜けていたり、どうにも憎めない存在であったりする描かれ方だ。同様に、主人公もその周辺の者たちも、どこか打算的であったり欲得づくであったりと、決して一点の曇りもない善人であるとは言い切れない部分だ。すなわち主人公の側も殺人者の側も、どうにも人間臭い理由と事情を抱えた連中ばかりで、そしてこの人間臭さが想定外の行動を生み出させ、呆気にとられるようなドタバタへ繋がってゆく。そこが可笑しいのだ。

もうひとつ、この作品を面白くさせているのは中盤からの「強引な展開の挿入」だろう。これによりその後の物語の流れがさらにとんでもない方向へと転がってゆくだけではなく、益々先の読めない波乱を生んでゆくのである。これがガチリアリズムなクライムドラマであるなら「いやフツーそんなことしないでしょー」とツッコミを入れたくなるような嘘っぽさではあるが、この映画は「いやでもこうしたほうが面白くなるよ?」と確信犯的に盛り込んでゆくのだ。そしてそれは成功している。そう、リアリズムなんてクソくらえ、映画として面白ければそれでいいのだ。いやしかし本当に巧いシナリオだ。

正直、あまりに練りに練られたシナリオであったため、またぞろインド映画お得意の「韓国犯罪映画の翻案」とかそういうのか?と思ったぐらいだが、調べてみるとフランスの短編映画「l’ Accordeur(調律師)」を原案にしているのらしい。YouTubeで探して観たのだが、確かに物語の発端となる部分は同じであるけれど、『盲目のメロディ』中盤からの波乱は映画オリジナルのものであった。

この作品で特に良いなあと思えたのは、物語の舞台がインドではなくても充分通用するものであるという事だ。つまり地域性に頼らない世界共通な映画の面白さを兼ね備えているという事なのだ。これは監督の作家性がインド映画プロパーから脱却しているということ、インド映画的共通認識に決して頼ろうとしていない事の表れでもある。だからインド映画的スメルを追い求める人にはピンと来ない部分があるかもしれないが、逆にインド/アジア映画的な臭みの苦手な人、面白い映画ならインドだろうがどこだろうが気にしない人にこそ受け入れられ易いのではないか。

なお予告編では今回の記事では触れないことにしていたネタバレが入っているので要注意。

映画『ロボット2.0』は奇絶!怪絶!また壮絶!な物語だったッ!?

■ロボット2.0 (監督:シャンカル 2018年インド映画)

「インド映画史上最高額の製作費90億円」「2018年インドNO.1ヒット、インド映画歴代でも第2位」などと景気のいい宣伝文句で現在公開中のインド映画『ロボット2.0』は2010年に公開された『ロボット』の続編となる作品である。

1作目である『ロボット』はとんでもなくおったまげさせられた映画だった。まだ日本公開未定の段階で「インドでおそろしくぶっ飛んだVFXの映画が公開されている」とネット上で話題となり、その一部を紹介した動画を観たがそれはもう本当に「アリエネーッ!!!」と絶叫したくなるような映像で、インド映画の事などまるで知らなかった当時のオレが矢も楯もたまらずすぐさまインド雑貨の店で輸入DVDを注文したぐらいであった。

1作目の物語は心を持ったロボット、チッティとそのレプリカである戦闘ロボット軍団との戦いを描くSFアクションだ。大枠で言うなら「A.I.の叛乱」と「A.I.の人権」がテーマとなる作品である。しかしこういったシリアスなテーマを中心としながらも、笑いとロマンス、百花揺籃な歌と踊りをふんだんに盛り込み、インド映画らしい噎せ返るような芳香に満ちた作品として仕上がっていた。そしてなにより、そのアクションの発想とビジュアル化が、唖然呆然としてしまうほどに突き抜けた作品であったことは言うまでもない。その表現力はもはや世界レベルどころか、唯一無二と言っていい。

そしてその続編となる『2.0』である。物語はインドの都市チェンナイにおいて、全てのスマートフォンが人々の手をすり抜け宙へ飛び去ってしまうという怪事件が起こるところから始まる。そしてそれら消え去ったスマホは合体し、巨大な怪鳥となって街や人々を次々と襲い始めたのだ。ロボット工学者バシー博士(ラジニカーント)は伝説のロボット・チッティ(ラジニカーント二役)を再起動、消えたスマホと合体した怪鳥の謎を解明するため危険な戦いへと乗り出すのだ。

1作目は「A.I.の叛乱」「A.I.の人権」という実にSF作品らしいテーマだったが、この『2.0』は「スマホ依存の危険」と「高度情報化社会の陥穽」という現代的・社会的なテーマを持ち込んでいるという部分で実にキャッチ―な作品だと言えるだろう。スマホに慣れ親しんだ我々だからこそ、この物語に強い訴求力を感じるのではないだろうか。街中の全ての人がスマホを失うことで大パニックに至り、ついに軍隊まで出動する、という流れは、逆にこの小さな電子機器がいかに人々の生活に無くてはならないものとなり、それに依存しきった生活を営んでいるのかを浮き彫りにし、さらにそのスマホが合体して人を襲うという展開は、それだけでもどぎついアイロニーであるに違いない。

とはいえ、こういった社会派な問題提起ありきの物語ではなく、そこで描き出されるビジュアルがなにより新奇で面白いものだからこそ生きる作品なのだ。大量のスマホが空を飛び交う!大量のスマホが川となって流れてゆく!大量のスマホが合体して鳥になる!そして人々を襲い街がパニックとなる!なぜそうなったのかという理由はさておいて、この「訳が分からないけどなんだかとんでもないことになっている、とんでもない映像として描かれている」という部分がまずなにより面白く、興奮させ楽しませてくれるのだ。そして、「なんでそんなことを思いついちゃうの!?」という奇想の在り方に感服させられるのだ。

こうして前半、雪崩の如く暴走するこの物語は、後半において明らかになる「理由」と「真実」により、逆に沈痛と悲哀とが渦巻くエモーショナルに振り切った展開を見せ始めるのだ。ここで中心となる男パクシ(アクシャイ・クマール)については多くを語らない事にするが、彼のその存在が、どこまでも躁的にはっちゃけていた1作目とはまた別個の、暗鬱な空気感をこの2作目にもたらしていることは確かだろう。正直なところ、主役たるロボット・チッティの変幻自在な戦い振りには前作を超えるほどの驚きを感じなかったけれども、パクシのどこまでも禍々しい妄念の噴出とそのビジュアルが、今作を牽引することとなるのだ。そしてこの悲痛なる暗鬱さはシャンカルの前作『マッスル 踊る稲妻』に通ずるものがある。すなわち『ロボット』と『マッスル 踊る稲妻』との作品的フュージョンがこの『2.0』であるという事もできるのだ。

監督シャンカルのこれまでのフィルモグラフィを振り返ってみると、彼の作品の多くは、「アンビバレンスの中にある個人の苦悩と矛盾の物語」であることに気付かされる。例えば『その男シヴァージ』や『インドの仕置人』は「社会的腐敗に対抗するために自らも穢れた仕事に加担してしまう男の物語」であったし、『ジーンズ 世界は2人のために』は双子が主役というそれ自体がアンビバレンスの物語だった。『マッスル 踊る稲妻』は「愛と憎しみの間で引き裂かれてゆく男の物語」だし、『ロボット』は「人間性と非人間性の狭間で苦悩するA.I.の物語」だ。ではこの『2.0』はどうか。それは「正義のために死と破壊を選択してしまう男の物語」ではないか。アンビバレンスの中にある苦悩と矛盾、それは大なり小なり現代の社会生活者の心に存在するものだ。奇想天外なヴィジュアルとアイディアで観る者を驚かせながら、同時に現代人の心のひだに澱の様に溜まった苦悩を照らし出してゆく、そんなシャンカル監督の手腕に観客は魅せられるのではないだろうか。

映画的に見るなら、スーパースター・ラジニは、お年のせいなのかあんまり動いていないように見えた。アクション・シーンは代役だと思うがどうなのだろう。アクシャイ・クマールはメイクし過ぎで誰でもいいような気もするが、その存在感はやはりアクシャイのもののように思う。女性アンドロイド役のエイミー・ジャクソンは、ウーンあんまり魅力を感じなかったなあ。2時間半ある映画だったが、あっという間だった。余計な寄り道が無いこともあるが、やはり歌と踊りのシーンがエンドロール以外一切なかったからなのだろう。同時に、大ヒット作の1作目の続編という事で、シャンカル監督が相当にシビアに作り込んでしまったからというのもあるだろう。結果的に1作目の天衣無縫な語り口調は後退してしまったが、あくまで挑戦的な作品作りに挑む態度は全くぶれてはいなかったと思う。

■参考:このブログでのシャンカル監督作品レビュー一覧

インドと共に歩んできた男の60年に渡る愛と苦闘/映画『Bharat』

■Bharat (監督:アリー・アッバース・ ザファル 2019年インド映画)

激動の近代インド史と共に生きてきた男がいた。彼の名はバーラト。映画『Bharat』は印パ独立から21世紀初頭にかけ、流転し続けるインドの歴史と寄り添うように生きた一人の男の、愛と苦闘、そして胸に秘めた強烈な誓いを描いた作品である。主演はサルマーン・カーン、カトリーナ・カイフ、スニル・グローヴァー、ジャッキー・シュロフ。監督は『スルターン』(2016)『Tiger Zinda Hai』(2017)でもサルマーン・カーンとタッグを組んできたアリー・アッバース・ ザファル。例によってSpaceboxさん企画のインド映画上映会にて、英語字幕で鑑賞。

1947年、印パ分離独立は凄まじい暴動と殺戮の嵐を生み出してしまう。鉄道員の父(ジャッキー・シュロフ)を持つ少年バーラトの家族もパキスタンからインドへ向かう難民列車に乗り込もうとしていたが、大混乱の中バーラトの父と妹は行方不明になってしまう。「お前は長男なのだからしっかり家族を守れ。私は後から必ず伯母のやっている雑貨店に行く」とバーラトに言い残して。成長したバーラト(サルマーン・カーン)は父の言葉を頑なに守り、様々な過酷な仕事を続けながら家族を支えてゆくが、父と妹の不在は常に彼の心を苛んでいた。

1947年のインド独立から今年2019年は70年余り経つことになるが、この映画作品では最終的に描かれるのが2010年、主人公が70代の頃となるので、物語自体は「インドの60年間の歴史と歩んできた男の物語」ということになるだろう。物語はこの2010年現在からの主人公の回想の形を取ることになるが、それが1964年・1970年・1985年・1990年といったパートに分かれて物語られることになる。特に、陰惨なオープニングを経た後の、成長したバーラトがサーカス団に入団してハッチャケまくる1964年のパートは、電飾輝くセットと豪華絢爛な歌と踊りが炸裂する「つかみはバッチリ」な楽しみに満ち溢れ、この冒頭ですっかり作品世界に引き込まれる事だろう。

この後バーラトは家族を養うために危険を伴う過酷な職業を渡り歩くことになるが、ここにおいて苦渋と困難のみをローズアップすることなく、逆に思いのほかユーモラスかつナンセンスな展開を持ち出し、予想だにしなかったギャグ・シーンの連続に大いに笑わされながら同時に驚いていた。劇場でもインド人観客の笑い声が絶えなくて、コメディでもないのにここまで盛大な笑いに包まれたインド映画も珍しかったように思う。とはいえ勿論サルマーン兄ィ危機一髪!の緊迫した状況にも直面し、ここにおいてはサルマーン兄ィの剛力無双振りと熱いハートの炸裂する様をとことん堪能できる。

そして当然ヒロイン・クムッド(カトリーナ・カイフ)との華やかなロマンス・シーンが盛り込まれ(今作のカトリーナは相当タフな役だったが)、子供の頃からの親友ヴィラヤティ(スニル・グローヴァー)との家族同然の気の置けない友情ぶりも描かれる。さらには今年日本で大ヒットしたサルマーン兄ィ主演の『バジュランギおじさんと、小さな迷子』もかくやと思わせる卑怯なぐらい大泣きに泣かせる展開もあるではないか!こうしたユーモアとシリアス、友情と涙、ロマンスとアクションがテンコ盛りとなった緩急自在なシナリオにエンターティメント作品としての充実を感じた。

ただし幾つかのパートを積み重ねることで構成された物語は求心性に欠けともすれば散漫になってしまう。後半にあたる1985年のパートは確かに楽しかったが少々オチャラケが過ぎたかもしれない。とはいえ物語の核心にある「守るべき家族」「父との誓い」といったテーマはどのパートでも遍在しており、それによってなんとか空中分解を免れたシナリオ構成ではあった。

18歳から70歳までを演じるサルマーンはこれが結構見事に演じ分けており、特に70歳の老け役はアミターブ爺もかくやと思わせる貫録たっぷりの風貌で全く遜色がなかった。18歳というシーンも18歳はどうかとは思いつつ、特殊メイクなのかVFXなのか確かに若々しく見え、さらにほっそり見えたのでびっくりした。カトリーナ・カイフはタフで男勝りな役柄で実に個性的だった。親友役スニル・グローヴァーの徹底的にフォローに徹した演技は物語に安心感を与えていた。しかしやはり父親役のジャッキー・シュロフだろう。どこか悲し気な目元と慈愛に満ちた表情で失われた父親像とその幻影を演じる彼の存在感は圧倒的だった。

ちなみにこの作品は韓国映画『国際市場で逢いましょう』(2014)のリメイク作となる。実はこの『Bharat』を観る前に予習を兼ねて視聴してみたのだが、朝鮮半島の南北分断や父親を徹底的に敬い家族をとことん守り抜くといった儒教的内容、途上国の貧困から経済発展を遂げた現在という歴史の流れなど、 インド史とインド的な精神性とに非常に親和性の強い作品性を成しており、これのリンド版リメイク構想はまさに慧眼であったなと思わされた。『Bharat』もまたインド独立からの苦闘の歴史、経済的困窮からの経済発展、大いなる父権の影と家族主義という部分で実にストレートにインド映画王道の作品である。そしてタイトル『Bharat』とは、ヒンディー語で「インド」という意味でもあるのだ。

■アリー・アッバース・ザファル監督作レビュー

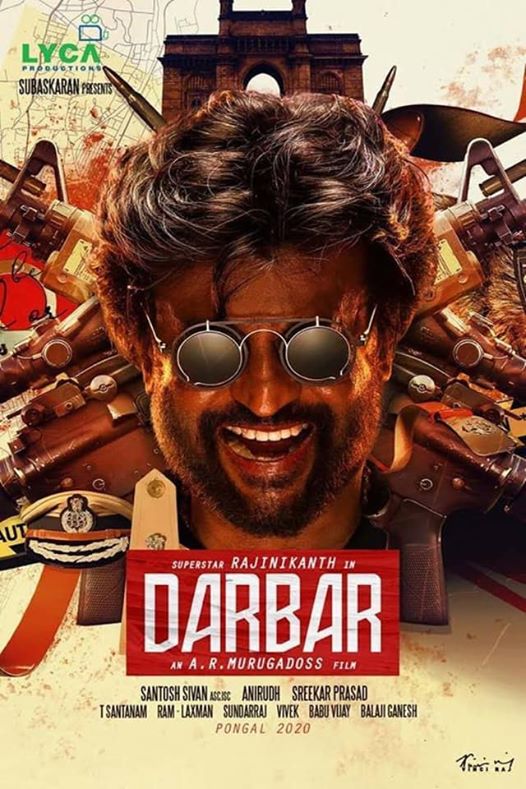

スーパースター・ラジニカーント最新主演作『Darbar』を観た!

■Darbar (監督:AR.ムルガダース 2020年インド映画)

スーパースター・ラジニカーント主演による今年1月に公開されたばかりのタミル語アクション映画『Darbar』がDVD化されたというので早速購入して視聴してみた。内容は復讐に燃える警察長官が巨大麻薬組織のドンと全面対決する!というもの。監督であるAR.ムルガダースはタミル・ヒンディー語両方で活躍し人気を博す監督で、オレも幾つかの作品を楽しんで観た記憶がある。

【物語】悪党ばかりが連続して殺害される事件が勃発する。事件を起こしたのはムンバイ警察長官のアディティーヤ(ラジニカーント)。いったい何が彼をこのように暴走させたのか。過去、彼は人身売買組織を相手に熾烈な捜査を展開していた。その狡知に長けた作戦で組織を撲滅させたアディティーヤだったが、それと繋がりのある巨大麻薬組織の恨みを買い、一人娘ヴァッリ(ニウェーダー・トーマス)を殺害されてしまったのだ。燃え上がる憎悪に鬼神と化したアディティーヤは超法規的な手段により麻薬組織のドン、ハリ・チョープラー(スニール・シェッティ)に肉薄してゆくが、ハリもまた、恐るべき計画を用意してアディティーヤを叩き潰しにかかるのだった。

大枠ではこうした非常に血生臭い警察アクション作品ではあるが、映画では時系列を前後させながら、アディティーヤと娘ヴァッリとの楽しく幸福な日々、アディティーヤが恋した娘リリー(ナヤンタラ)との嬉し恥ずかしロマンス・シーンを交え、もちろん歌と踊りもありなバラエティー豊かなマサラ映画として完成している。コメディ・リリーフとしてインド映画の人気者ヨーギ・バーブが登場しているのも見逃せない。それにしたってラジニカーントの描かれ方が若い若い!もはや70に手が届かんとする彼だが、特殊メイクで肌はツヤツヤ頭フサフサの精気漲る中高年男を演じている。アクションなども代役を立てているのだろうが、本人が演じるシーンでも矍鑠とした動きを見せていた。

映画の規模としては中程度のスケールで、ラジニカーント主演作としては大人し目に見えるかもしれない。しかし逆にオレにはこの程度のスケールのほうが安心して観る事が出来た。というのは最近のラジニカーント作品は彼を神格化し過ぎているような空気があり、それは彼のカリスマ性を十分映画の中で発揮させることができてはいるが、あまりに神懸りなので時々シラケてしまうことが多かったのだ。この『Darbar』においてもラジニカーントはダーティーハリー顔負けの唯我独尊振りと切れ味のいい機転、そして快刀乱麻なアクションで悪党どもを次々と叩き潰してゆくが、それでも娘を失くして悲しみに暮れる人間的要素もしっかり兼ね備えている。シナリオはラジニカーントのカリスマをきっちり生かすが、そのカリスマ頼みの物語に堕していない。なんとなれば主演がラジニカーントでなくても物語が成立するような性質を持っている。

そういった部分で、ナンバーワン俳優主演による「お祭り映画」としての派手さには欠けるのだが、作りが非常に手堅く、アクション映画として及第点ではないかと思う。AR.ムルガダース監督による演出はスピード感たっぷりで緩急自在、時として奇想天外な物語展開を見せ、スニール・シェッティ演じるマフィアのドンの凶悪さも物語を大いに盛り上げていたと思う。ヒジュラたちの楽しげな歌と踊りと同時進行して緊迫のアクションが炸裂するシーンなどは大いに魅せられた。ただしリリーとのロマンスのその後がうやむやになってしまうのがちょっと惜しく感じた。

ところで今回購入したDVD、タミル語による輸入盤なのだが、これがなんと日本語字幕が入っていて、視聴が実に楽だった。部分的におかしな翻訳があったがそれも些末なもので物語理解には支障は無かった。調べるとタミル語映画DVDにはこのような日本語字幕付きのものがちらほら見られ、理由はわからないが(日本人ファンの尽力もあるのらしい)今後も増えてくれればありがたい。いや最近インド映画DVDとか全く観なくなったのは、英語字幕を解読するのが相当かったるくなってしまったのもあったもんだから。こちら(↓)などで購入できる。

インド映画DVD・CD販売 Ratna - Bollywood Style Shop ラトナ ボリウッドスタイルショップ

寓話的な物語と深化した映像美を誇るインド歴史大作 / 映画『パドマーワト 女神の誕生』

■パドマーワト 女神の誕生 (監督:サンジャイ・リーラー・バンサーリー 2018年インド映画)

『Devdas』(2002)、『Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela(銃弾の饗宴 ラームとリーラ)』(2013)などで悲劇的な愛を究極の美術で描くインド映画監督、サンジャイ・リーラー・バンサーリーによる新作が遂に公開された。タイトルは『パドマーワト 女神の誕生』、前作『Bajirao Mastani』(2015)に続きまたもや豪華絢爛たる歴史絵巻を披露することになる。出演はバンサーリー映画の常連となったディーピカー・パドゥコーンとランヴィール・シン、さらにシャーヒド・カプールがバンサーリー映画初出演となる。

物語の舞台は14世紀初頭の北西インド、ラージャスターンにある王国メーワール。この国の王ラタン・シン(シャーヒド・カプール)の王妃パドマワティー/パドミニ(ディーピカー・パドゥコーン)は絶世の美女の誉れ高く、その噂はハルジー朝のスルターン、アラーウッディーン・キルジー(ランヴィール・シン)の耳にも届いていた。アラーウッディーンは兵を挙げメーワール王国に進軍、パドミニを一目見させろとラタン・シンに迫る。これを拒んだラタン・シンに狡猾で知られるアラーウッディーンはある計略を巡らすのだ。

作品は1540年にスーフィー詩人マリク・ムハンマド・ジャヤシによって書かれた叙事詩『Padmavat』を基に製作された(映画タイトルは『Padmaavat』と”a”がひとつ多い)。『Padmavat』自体は13世紀にあった史実を基にしているとも言われるが、歴史家の間では論議を呼んでいるという。

要点を挙げながら感想を書いてみよう。まずなにより今回もその美術は圧倒的なまでに荘厳かつ美麗を極め、バンサーリー監督の面目躍如となっている。前作『Bajirao Mastani』も歴史絵巻だったが、今作ではさらに地方色・民族色が濃厚で、よりエキゾチックな美術を楽しむことができる。思わず息を呑んでしまうほど驚異的な美術設計をされたシーンが幾つもあり、セルゲイ・パラジャーノフ監督作『ざくろの色』に通じる芸術映画の領域に足を踏み込んでいさえすると思う。それとは別に冒頭における森でのパドミニの鹿討ちのシーンは非常にファンタジックな味わいを見せ、コスチュームプレイのみに留まらない美術の冴えを感じさせた。

物語はどうか。「絶世の美女を巡る二つの王国の睨み合い」といったその骨子はあまりにもシンプルで、どこか寓話のようですらある。世界各地にある「絶世の美女を巡る物語」の一つの変奏曲のようにすら感じる。物語展開もそれぞれに波乱やスペクタクルもありつつ基本的に二つの国を行き来するだけといった流れであり、若干の単調さを感じた。また、凛とした貞女パドミニ、泰然たる王ラタン・シン、獰猛狡猾なるアラーウッディーンといったそれぞれのキャラはこれも寓話的で分かりやすいが逆に判で押したように定型的で破綻が無く、人物像としての膨らみや面白味には欠けるきらいがある。モノローグの多用も押しつけがましく感じた。ラストは衝撃的だが、前時代的な悪しき因習を美徳の如く持ち上げているだけのようにも見える。16世紀インドで書かれた物語だから致し方ないのか。

総体的に見るなら「バンサーリー美術の深化」と「物語性の後退」といったアンビバレントな二つの感想を持つこととなった。実の所、もともとバンサーリーは作話能力に難があり、それを素晴らしい美術で凌駕し補う形で完成させた映画の多い監督だというのがオレの意見だ(『Saawariya』などその最たるところだろう)。今作ではそれがかなり極端に現れる形となったが、物語の寓話性がそれをあまり感じさせず、結果的に非常に完成度の高い作品だということができるだろう。比類無き壮麗さと悲痛なる愛の宿命を描く現在最高のインド歴史絵巻、これを見逃す手は無いだろう。

![マニカルニカ ジャーンシーの女王 [Blu-ray] マニカルニカ ジャーンシーの女王 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+mneQAZwL._SL500_.jpg)

![燃えよスーリヤ!! [DVD] 燃えよスーリヤ!! [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/519iYgC2+aL._SL500_.jpg)

![盲目のメロディ ~インド式殺人狂騒曲~ [Blu-ray] 盲目のメロディ ~インド式殺人狂騒曲~ [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51MDjRCdiHL._SL500_.jpg)

![ロボット2.0 [DVD] ロボット2.0 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5110jSNwGJL._SL500_.jpg)

![パドマーワト 女神の誕生 [Blu-ray] パドマーワト 女神の誕生 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/617NdlEPbhL._SL500_.jpg)